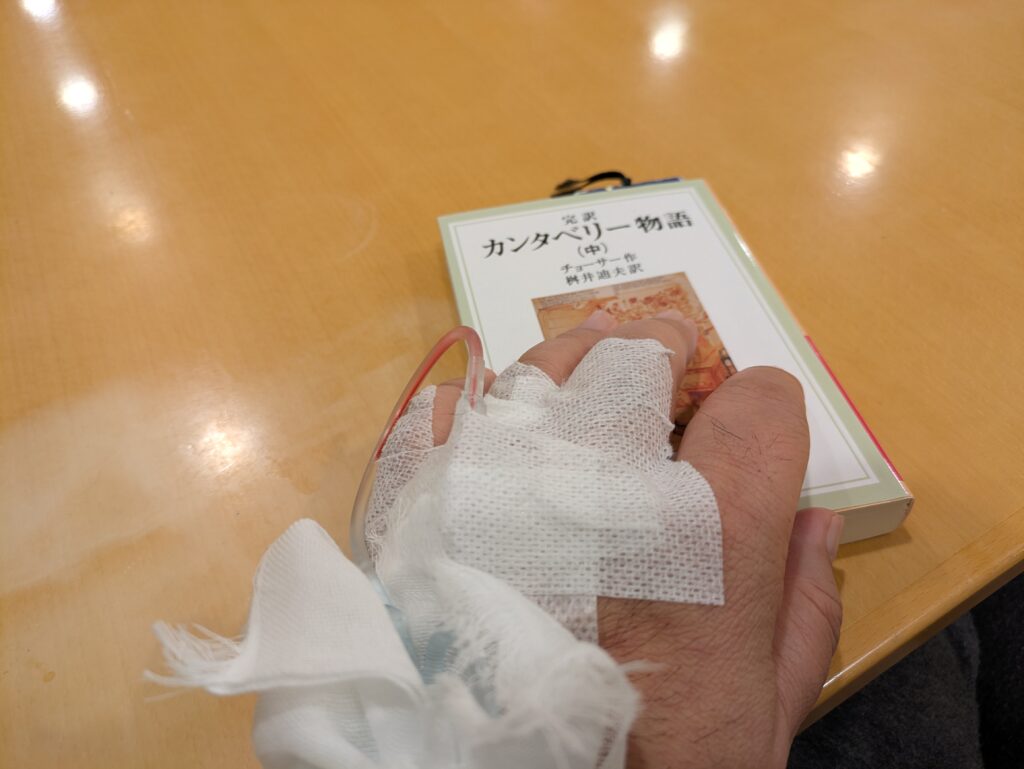

最近あったことを思い出そうとすると、すべて白黒の場面だった。右腕も左腕もいろいろ調べてみて結局手の甲に打たざるを得なかった点滴の管を逆流した血液も、退院のときに忘れ物があったとしても2週間経てば処分することに同意していただきますと言って用紙を差し出した看護師の手も、絶食の後数日ぶりに食べるブレッド&コーヒーイケダヤマの木製彫刻のように見えるクロワッサンも、すべてモノクロフィルムを見ているようだった。時間的に隣接し、近いところにあるからといってリアリティがあるとは限らない。実際にこの目で見た光景で、本日経験した出来事であるからといって、リアリティがあるとは限らない。それらはあっという間に記憶に沈殿する過去となって、つい先ほどのことであってもセピア色に変色してしまう。一方で、遠い昔のことなのに、今よりはるかに困難で過酷な時代の一瞬の出来事が鮮烈な色彩を放っていることもある。貧しかったけれど生き生きとしていたし、無力だったけれど果敢に立ち向かっていたし、無名だったけれど希望を持っていた。悲しかったけれど必死に生きた手触りがあった。

1939年にあったヴィクター・フレミング監督の映画「オズの魔法使い」では、カンサスシティ(現実)を白黒、オズの国(非現実)をカラーで表現した。また1982年の大林宣彦監督の映画「転校生」では、男性と女性の身体が入れ替わっていない状態(現実)を白黒、入れ替わった状態(非現実)をカラーで表現した。たんに非現実に説得力を持たせたいという意味でカラーにしたのではないし、あたりまえの日常は実は現実ではなく、非現実こそが現実であるというような脱構築的な文脈でカラーにしたのでもない。人間にとって事実であるかどうかは重要ではなく、手触りのある体験、困難を伴う冒険、その瞬間にはそのことの貴重さが理解できないような、二度と繰り返すことのない出会いと別れ、その「かけがえのなさ」こそがぼくたちにとってのリアリティであり、鮮やかな色彩を放つ経験として振り返ることができる。

そういう意味で、山科区の深夜の公園でぼくの左目をかすめていった打ち上げ花火のオレンジ色の閃光や、真夏の大河津分水の両岸に並ぶ木々の緑や、セキセイインコの箱を抱えて猛吹雪の中自転車で走った新潟平野の雪原さえ、鮮やかな色彩を放つ経験として振り返ることができる。仲の良かった墨研ぎの職人は、人に向けて発射するのは禁止のはずの花火をぼくに向けて発射したし、大河津分水の土手の草むらをポチは無我夢中で駆け回ったし、猛吹雪の中連れ帰ったセキセイインコの雛は黄色の羽に黄緑色と一部緑色が混ざった色をしていた。むしろ昨日今日のことが白黒のフィルムを見るようで、手応えのない、実感の伴わない出来事は記憶にも残らない。

ぼくが住んでいた部屋は職場と同じビルの最上階で、いわゆるルーフバルコニーのある部屋だった。たまたまその日は珍しく風邪をひいて仕事を休んでいて、昼間から寝ていたので窓の外の空が見渡せた。上空の高いところで微かな白い点が左右非対称のブーメランのような形で移動していた。何だろうかと思ったが、連なった白い点という以上にはそのものの正体を知ることはなかった。たぶん鳥だろう。だとしたら、人間の目から見えるか見えないかのあんなに高い空を飛ぶことがあるんだなと漠然と思った。真っ青な空にへの字に並んだ白い点という映像が思い出されるが、どちらの方向に移動していったのかは覚えていない。

このことを思い出せるのはその翌日に大きな地震があったからだ。SHARP X68000 PROのディスプレイが本体の上から転がり落ちていた。横置きレイアウトのPC本体に乗ったディスプレイを転がり落とすにはどれだけ机をゆする必要があるか考えてみると、相当大きな地震だったことが分かる。ぼくはいったん上半身を起こして逆さまになったディスプレイを眺めたが、いろいろなことをあきらめて再び寝た。下の階では仕事の製品、とくに壁に立てかけてあったものがほぼすべて倒れているに違いない。倒れてしまえば製品に傷がつき、下地工程からやり直しになる。ガラスも割れているかもしれない。道具も製品も散乱し、混乱状態に違いない。社長が神棚に飾っている蛇の抜け殻も、さまざまな賞状や感謝状も、巨大な水槽で飼っていたアジアアロワナも水槽の外に投げ出されたかもしれない。

それはのちに阪神・淡路大震災と呼ばれた地震で、1995年1月17日(火)早朝に起こった。京都での生活は7年目が終了し、これから8年目が始まろうとしているといった頃だった。昨日上塗りして硬化するのを待っている製品は何があったかと思い出そうとしたが、昨日は風邪で休んでいたので何もないことに気が付いた。それより前の製品であっても、どちらにしても倒れれば製品に傷がつき、仕上げ工程を再度行うだけでは済まない。キズの補修を行って、下地工程からやり直しになるだろう。それは今急いで倒れたものを壁に立てかけ直したからといって一度ついたキズが治るわけでもない。割れたガラスを急いで見に行って元通りに戻るわけでもない。成功者の象徴で信仰の対象となりつつあったアジアアロワナが水槽から飛び出していたのなら、死んでいただいて結構だった。宝くじが当たったときに出会った蛇の抜け殻に竹を通したものを後生大事に神棚に祭ってあったが、それを急いで拾いに行く意味も分からないし、抜け殻と宝くじの間になんの因果関係があるのかも分からなかった。

要するに、7年が経過して、ぼくはあまり経営者に協力的ではないし、協力的な振りをするのにも辟易していた。案の定、やがてやってきた社長は「えらいこっちゃ」と連呼しながら、あちらこちらを走り回っていたし、他の従業員も同様に「大変だ大変だ」と言いながら大騒ぎしていたが、走り回ったところで何も解決しなかったし、壊れた製品が元通りになるわけでもなかった。建物に大きな亀裂が生じたのは反社会的勢力の工務店に依頼して建築基準法を逸脱した不法建築だったからであるが、他の従業員たちはそれを「何でこの建物だけ?」で不思議がって頭を傾げた。両隣の建物に被害はないのに、なぜこの建物だけ壊れたのか。会社の外部にまるで悪意のある仮想敵がいるかのように想定して、それの責任にすることで、社長の行ってきたことは違法ではないし間違ってもいなかったという立場をとることが、彼らの取るべきスタンスだった。ぼくはそういうフォーマットに乗ることも、そういうパフォーマンスを行うことも、もはや面倒くさくなっていた。

それでもぼくは表立って明確に反抗することはなかったが、ぼくが絶対的な味方であるとはいえなくなってきているということを社長は感じ取っていた。おそらくかなりの長期返済を覚悟して建てた建物であり、徐々にバブル崩壊前の売上水準に戻しつつあるとはいえ、漆工業として最重要の最終仕上げ工程をあと3年経ったらいなくなる人間に丸投げしている状態で、その後継者は採用できず、採用しても一瞬で退職してしまい、まったく次の人間が育つ気配がない。このまま後任のいないままあと3年が経過すれば、どうなることか。少なくとも現行の品質は維持できなくなり、これまで同様の売上を維持できなくなるか、そもそもこれまで同様の仕事が集められるかも定かではない。

つまり、この立派な建物を維持していくことについて不透明な状況になっているのであり、だから、社長は2度も当たった宝くじは偶然ではなく、超自然的な何らかの力が働いたからだと信じるようになっていったのだった。それでちょうどその宝くじを購入したときに見つけた大型の蛇の抜け殻を吉兆の徴として捉え、それを神棚に祭って取引先に自慢した。立命館大学卒業の京都銀行の営業担当が、次の宝くじはいつ当たりますかのようなことをしつこく質問し、社長はいちいち真面目に答えようとしていた。ぼくはそういう神頼み的な傾倒を良いとは思わなかったが、それを馬鹿にする銀行員は不愉快だった。社長はさまざまな取引先に「神の力」を力説し、それについて熱心に質問されるとむしろ喜んで回答していた。本人はイジられていることに気が付いていないのであり、そういう話を熱心にすればするほど、3度目の宝くじ当選が必須のこととなっていく状況がよろしくないと思わないらしかった。

社長は毎週土曜日と日曜日の競馬を楽しみにしていて、週末は競馬新聞と赤ペンを持って予想することに余念がなかった。一度ぼくに予想させてくれたが、それが大外れで怒られた。実際の仕事をして売上を上げ、借金を返済していくという当たり前のプロセスが日を追うごとに現実的でなくなっていったのはぼくの責任もあるかも知れない。ぼくの10年間の約束は、カウントダウンされていく退職までの残り日数であり、会社の売上減少をほぼ間違いなく引き起こすトリガーになる。その減少した売上を補填する代替案が宝くじであり競馬のようなギャンブルであり、また自身の保険金だった。きちんと生きて、仕事をして、返済する方法を考えるのが妥当と思えたが、そうならないところに社長の衰えをみた。しかしこの時のぼくは、周りの人間に親切ではなかったし、思いやりもなかったし、苦しさを共感してあげるつもりもなかった。自分が今後どうやって生きていくのかを考えることで精一杯だった。ぼくはぼくで、好むと好まざるとを問わず身に着けた漆の立塗りの技術は他の会社から喉から手が出るほど欲しがられる技術であり、誰もがそう簡単に習得できるものでもない。にもかかわらず、その貴重な技術を一切投げ捨てて、まったく関係ない分野で生きていくことが、ぼくの中での約束であり、まっすぐに生きるということだったのである。他人のことにかまっている余裕はなかった。

10年間の約束が近づいてきて、社長はさらに5年間延長しろと要求したが、ぼくはあっさり断った。社長は首を括るロープを用意してそれをぼくに見せたが、死にたければ死ねばいいと思った。他の従業員は「そんな考えを起こさないでください」のようなことを悲痛な表情で叫び、社長はそれに達観したような態度で「止めたらあかん」などと答えていたが、そういう茶番はちゃんちゃらおかしかった。ぼくだけがそのフォーマットには乗らず、毎度おなじみな演劇には参加しなかった。

19歳で初めて京都にやってきたころに比べると、ぼくは20代後半になり、良くも悪くも仕事ができるようになり、それが社内における立場や政治力を変化させた。相変わらず社長に殴られ、怒鳴られる立場には変わりなかったが、わざと怒られるようなことをすることで反抗しているフシもあった。ぼくは素直でもなかったし、優しくもなかった。かりに10年が15年に延長されたところで、それは問題の先送りでしかなく、根本的な解決にはなっていない。厳しいようだが、問題の解決ができないのであれば、経営者として適格ではなく、一線を退いた方が良いのではないか。社長が養子に取った次期社長候補はどのようにそうした問題を解決できるのか、手腕が試されることだろう。ぼくは自分の貴重な10年間をここに投資したのであり、社長はそれによって少なからず恩恵を受けた。しかしぼくの人生は社長の人生を豊かにするために存在するのでもない。こうした状況で月日は流れ、状況は好転しないままタイムリミットが近づいてきた。ぼくが就業期間を10年から15年に延長しないことに社長は苛立ち、その怒りの矛先がぼくに向くのは自然なことだった。ある時は激しく暴力をふるい、またある時は「お前が良すぎた」と弱音を吐いた。地震の被害を一切受けなかったアジアアロワナだけが、水槽の中で元気に泳いでいた。

1997年12月22日(月)に、難易度の高い大きな鳥居が4本、塗り場に運ばれてきた。大きいのに部品をばらすことができず、一体化されている。どの順番で塗るか、塗ったとしてどう固めるか、つまりどの面を流してどの面を据えるのか、判断の難しいものだった。漆は朱であり、黒に比べて重くて粉っぽい。それを考えているときに、社長が怒って入ってきた。何に怒っていたのか今となっては思い出せないが、些細なことだった。社長は常々、ぼくに素直さと謙虚さを求め、「擦れたらあかん」と繰り返していた。「擦れる」というのは、世間に慣れて本質が分かるという意味だが、彼にとっては都合の悪いことだった。たくさんの仕事が集まる高品質な上塗りを低賃金で文句も言わずに長期間続けてくれるのが、社長にとって都合が良いことであるが、そういう構造を理解しているという意味で、ぼくは十分擦れていた。なにか些細なことで社長が怒っていることについて、ぼくは「それがどうした」というような表情を向けた。ここで痛切な表情を作って深いお詫びと反省を述べれば、この場は収まることは分かっていたが、もはや面倒臭くなっていた。些細なことはすでに問題ではなく、社長の怒りに対するリアクションが悪いことが、激怒の原因である。つまり、ぼくをコントロールできなくなっている、と感じることが社長にとっては耐え難い。ぼくが無条件に社長に従っているという前提が崩れることは破滅を意味するからだ。ぼくも10年間の残りの期間があと2ヵ月というところであり、どちらにしても破綻を免れることはできないと思った。

社長は大声を上げて、そこらへんにある製品や道具を蹴り飛ばして暴れまわった。会社にいる全員を呼び出し、全員を味方につけ、こいつが自分の言うことを聞かないという窮状を訴え、何度もぼくを殴り、髪を引っ張り、胸ぐらを掴んで引きずり倒した。ぼくは何も反論しなかったし、謝ることもなかった。ただ軽蔑した目で社長を見た。気の毒な人間を蔑んだ。この会社の歴史上、激高した社長に謝らない、という状況はたぶん初めてだった。力ずくでも相手を従わせようとした社長は、傍にあったスチール製の脚立を絶叫しながら持ち上げて振りかざした。脚立の天板を頭上に振り上げ、脚立の下部は天上にあたった。アルミ製ではなくスチール製なので、かなり重く、振り下ろせば大怪我になる。気でも狂ったかのように言葉にならない何かを絶叫し、その重い脚立を振り下ろそうとしたが、ぼくは除けもせず、たじろぎもせず、ただ黙ってこの気の毒な人物を見ていた。

それがどんなにみっともない構図だったか。刑務所にいたこともあり、入れ墨も入れている社長が、20代の若者に脚立を高々と振りかぶっているのに、相手がまるで動じない。いままで言うことを聞いてきた人間が急に言うことを聞かなくなるという転換。支配・非支配の関係、上下関係、従属関係がここで突然、明確に終了した。この瞬間に支配者は皆の見ている前で敗北した。社長は結局、脚立を振り下ろすことはできず、うわあああああと叫びながら階段を上がって社長室に飛び込んだ。

ぼくは塗り場に戻って、社長の後継者と話をした。まだ10年経っていないが、ここまでとする、ということを伝えた。あと2か月ほど残っていたが、「まあ、いいか」という判断になった。ぼくは相当我慢強く、変化の決定はなかなかしないけれど、一度決めるといっさいの迷いがないし躊躇もない。社長のおかげで伝統工芸の経験とスキルを身につけさせてもらったし、府知事賞など賞状などもいくつもいただいた。でも当初の予定通り、それらは「一切使わない」人生を送る。ぼくは逃げ帰るのではないから、今日は出発しない。今日はちゃんと仕事をして、部屋に戻って寝て、明日の朝荷物をまとめて出発する、と決めた。1988年の約束通り、京都から帰ったら大学受験の勉強をするつもりだった。1年が約10年に伸びてしまったけれど。