ベトナム出張から帰ってきて、いろいろ思うところがあった。

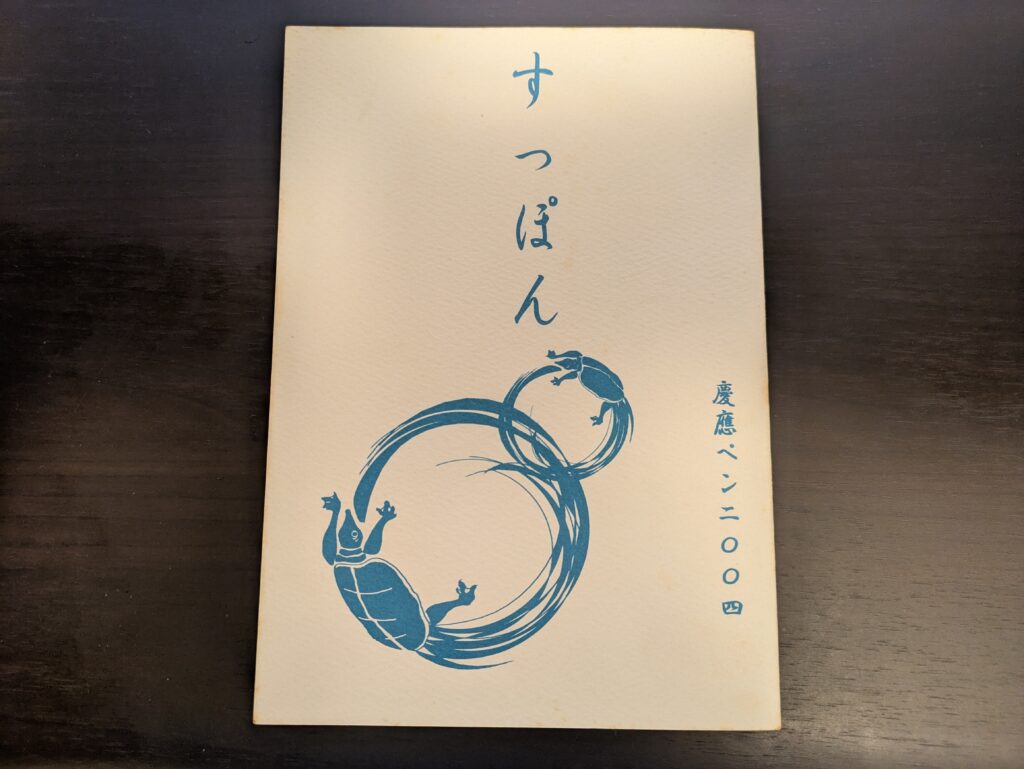

いつの間にか続き物になった本作は、もともと慶應義塾大学ペンクラブの「月とすっぽん」に掲載された「まっすぐな屈折(2004年)」をリライトしているので、そのタイトルに変更する。20年も経ってなんで今さらそれをリライトしているのか自分でもよく分からない。リライトするつもりはなかったけれど、いつの間にか同じようなことを書いていて結果的にリライトになったというだけかも知れない。だいたい人間は同じようなことしか云えないし、何かを云う(書く)というのは、それを云う必要に迫られているということでもある。小学生くらいの子供が「喧嘩したら俺の方が強いぞ」というのは、そう言わなければならないくらい実力が拮抗しているからであり、英会話の本の帯に「一週間でマスターできる」と書かれているのは、そう書かなければならないくらい一週間でマスターすることが難しいことを表しているのである。「どこも悪くない人間は小説など書かない」と言ったのはエドワード・モーガン・フォースターであるが、熱心に文章を書くというのはそれらを書かざるを得ない必要性に迫られているのであって、たぶん健康ではないのだろう。

2007年から現職となり、数多くのインド人、ベトナム人、フィリピン人と付き合いがあった。とくにベトナム人にはお世話になった人が多い。助けられたことも多く、ぼくから見て尊敬できる人も立派な人も優秀な人も多かった。2018年だったか2019年だったか、比較的入社してまだ日が浅いベトナム人の若い女性を連れて、長野県の諏訪湖の向こう側にある会社まで面接に行ったことがある。候補者はベトナム在住のベトナム人技術者で、当時はiPADのSkype(現在はTeamsに統合)を使用して日本と通信する予定だった。その通訳やアシスタントとして日本語のうまい彼女を助手席に座らせて、ぼくが車を運転した。中央自動車道を運転していると助手席の彼女がふいにセンターコンソールと助手席の隙間に立てかけてあったiPADを手に取り、カバーを開けて画面を覗き、またすぐもとのセンターコンソール横の隙間にしまい込んだ。このちょっとした動作を見て、ぼくはこの女性がたいへん頭の良い人間だということを理解した。というのは、このまま高速道路を走っていれば、やがて目的地の会社に到着し、応接間に通され、名刺交換し、打合せのあと面接がスタートする。そのときにiPADのバッテリーがないと困ったことになる。だから今、バッテリーが少ないなら充電しておこうと考えたが、確認してみたらバッテリー残量は100%だったので、もとの場所に戻した。さりげない動作の背景には、まだ起きていない未来について時間的・因果関係的な隣接関係を追求していく思考が行われていたのであり、それによって潜在リスクを発見し、しかもそれを回避しようとする行動に出た。

センターコンソール横のiPADを取り出して中を確認してまた戻すという一連の動作だけ見ると、誰にでもできるたいしたことのない行動に見えるけれど、これが他の人だとなかなかできない。他の人なら、現場で面接を行う段階になって「バッテリーがない」ことを報告するだけだろう。

文学では喩えるものと喩えられるものとの関係が飛躍していて、形が似ているわけでもなく、概念や因果関係が隣接するわけでもないものの方が尊ばれる。ハトは平和と形が似ているわけではないし、平和になるとハトが現れるわけでもない。形状が近いわけでもなく、因果関係が隣接するわけでもない。隣接するわけではないが、そう言われてみれば腑に落ちる。そういうメタファーというか、Metaphoricalな比喩が上手に使える作家は優れている、といわれる。一方、喩えるものと喩えられるものの間に隣接関係があり、それを追求するような文学は探偵小説や推理小説によく見られ、こちらはあまり立派な文学とはみなされない。死んだ博士の手に半分にちぎれたトランプのジャックのカードを握りしめていたとか、暖炉の灰に足跡が残っているとか、人殺しの鈍器に楽器のマンドリンが使われたとか、それらが示すことは何かといった因果関係を考えるMetonymicalな文学は亜流なのだ。

ところがBusinessになると話は変わる。隣接関係を追うことができるかどうか、Metonymicalな思考ができるかどうかは大変重要な問題になる。それができる人とできない人では、絶望的な差があり、ぼくの知る限り、それができる人は本当に少ない。ちなみにそのMetonymicalな思考ができるベトナム人の女性はぼくに「とど」をくれた人であり、ぼくはおとなしくそれをプロフィールの画像に使っている。彼女から見たぼくのイメージはそういうことなんだろう。

おそらくぼくがベトナムに行くのは6年ぶりくらいで、ベトナム現地法人の会社では昔からいてリアルで会ったことのある人は数人に限られ、そのほか大多数はWEBミーティングでしか会ったことがない人たちだった。

Ho Chi Minh市 Thanh My Tay区のTan Cang Streetを何人かのベトナム人スタッフと歩くとき、隣を歩く女性がMicrosoft Teamsでこれから向かう別の拠点にいるスタッフに中継し、もうすぐに着くことが分かると、スマートフォンの中から叫び声と歓声と悲鳴が聞こえた。もう一つの拠点にいるスタッフがさらに加わり、十数名になって、Bun Cha Dung Lanという店に行った。Dung Lanは店を経営している人の名前で、Bun Chaは料理の名前だと思われる。屋外にちょっとしたテーブルと椅子が並べられていて、そこに大勢で座った。椅子といっても、地面に座るよりは多少高い(25cmくらい)といったような風呂椅子のようなもので、ポリプロピレンを射出成型金型で大量生産したものだった。Bun Chaはハノイ発祥の米麺料理でヌクマム(魚醤)ベースの甘辛酸っぱいタレに米麺をつけて食べるつけ麺のような料理だった。ベトナム人スタッフたちがお金を出してぼくに食べさせてくれたのだろう。

今回の訪越は大手ゼネコンの仕事であり、製造業でもなくIT系でもないというわけで珍しいことだった。ターゲットはArchitectureではなく、Civil EngineeringとかConstructionとかそういう分野の大学・学部を卒業し、土木・建設系のCAD図面作成や3Dモデリングなどを実務として行っているエンジニア採用が目的で、契約書は締結されているとはいえ、この採用がまとまらないと運用が開始できないという意味では、実質的なクロージングといって差し支えない。お客様の対応で夜食事を一緒にしたりもするので、スタッフたちとご飯を食べる機会もなかなか作ることができなかった。また今度、また今度、と言っているうちに月日は流れる。昔からいるスタッフの女性はぼくとコーヒーを一緒に飲みに行く約束をしながら、なかなかそれが実現せず、彼女は結婚し、子供を産み、また子供(二人目)を産み、そして一人目の子供が7歳になったということだった。その人とは「次こそ行くぞ」の意味を込めて、小指と小指をからませて指切りをした。こういう約束の儀式がベトナムにもあるのか日本からの輸入なのか分からないが、小指を出されたのでぼくもそれに倣った。

訪問期間中で9月23日(日本では秋分の日)だけが、夜自由な時間があり、昔一緒に働いていた人から連絡がきたので会うことにした。実はその他のお誘いもあったのだが、なにしろSNSとかWEBミーティングツール的なもののチェックを行わないから、メッセージに気が付かない。こうして日本を離れてみると、「次に〇〇がある」と教えてくれる秘書がいかにありがたいかが分かる。ホーチミン市の商業的中心地であるDistrict 1(1区)にあるSAIGON CENTER(高島屋などが入っている)のすぐそばにあるベルギーレストラン(Belgo Belgian Craft Beer)が彼女の予約した店だった。この人と会うのは立川のすき焼き屋以来であり、店内にはもう一人若い女性が待っていた。ぼくはその人の名前が分からず、思いつくまま数名の名前を言ってみたがどれも違った。さらに遅れてもう一人合流し、昔一緒に働いていた女性3名とクラフトビールを飲み、ベルギー料理を食べた。この食事会の3分の1は、3名の中でもっとも最近まで一緒に仕事をしていた(当時はぼくの部下だった)女性の名前がなぜ分からなかったのかという叱責と責任追及に費やされた。考えてみれば2024年の6月くらいに、その名前の分からなかった彼女を含めた4名で、劇団四季のミュージカル「アナと雪の女王」を浜松町まで見に行っていたのである。オラフのぬいぐるみを買ってあげた人だった。そしてその場にはいなかったものの、さらにもう一人の以前の部下が「10分待って」といった後WEBミーティングの画面に出て手を振った。食事会の二人とこの人は昔、4人で一緒に日光に行って、華厳の滝で写真を撮り、中禅寺湖で遊び、鬼怒川を下って鮎の塩焼きを食べたことがある。ユヴァル・ノア・ハラリ「ホモ・デウス(上・下)」をプレゼントしてもらったのだが、ぼくはそのお礼を言いそびれた。

本当にさまざまな人との出会いがあり、記憶があり、思い出がある。そんなあいまいな過去の記憶や、現実だったのか夢だったのか定かではないようなぼんやりした思い出でも、はっきり顕在化され、確かなこととして再確認させられる。たくさんの人のおかげでここまで来られたのであり、いろいろな人の支えがあってこうしていられる。彼らは素直でひたむきで熱心で、情に厚く、いつまでたっても感謝を忘れない。現在の物質的・経済的成功よりも、互いに共有できる過去の小さな出来事の方に価値を置く。ベトナム人はFacebookなどで見ず知らずの他人に対して「兄弟」「姉妹」と呼びかける。自分より相手が年上なのか年下なのかをまず確認して、(女性の場合は)年上ならChi(姉さん)、年下ならEm(妹さん)という。自分より年上の女性に対して「ありがとう」と言うのであれば、Com on Chiとなり、自分より年下の女性に対して「ありがとう」というのであれば、Com on Emとなる。ベトナム人は、先輩や後輩ではなく、上司や部下でもなく、先生や生徒でもなく、友人や知人、他人の区別さえなく、とにかくそうではなく「家族」になりたいのである。見知らぬ他人にさえ家族的な呼称を象徴的に与えることによって、雇用・被雇用という関係ではなく、資本家と労働者の関係でもなく、支配・非支配という関係でもなく、そういう社会的な関係性を超えて、どういう立場の関係であっても家族的な信頼と親近感が互いに付与され、生まれも育ちも国籍も年齢も性別も超えて、“とにかく私たちは家族なのである”という揺るがない強力な絆を結ぶのだ。それは災害が起こったときに急に日本人が言いはじめるような、ちゃんちゃらおかしい絆とはまるで別物である。

何よりも深く、何よりも重要で、何よりも強力なかけがえのない関係性が家族であり、その一員に加えてもらえたのだとすれば、こんなにうれしいことはない。久しぶりの出張だったこともあり、どんぐり共和国そらのうえ店や京都祇園のよーじや、とらやその他のお土産をたくさん買って、持って行ったのだが、ぼくが受け取ったものはそれよりはるかに価値のあるものだった。ぼくたちはともに「生まれた」のであり、「出会った」のであり、「一緒に生きた」のである。そしてそれらすべてを「覚えている」のである。近くにいても遠く離れていても、遠い過去から遠い未来まで、それは変わらない。

“まっすぐな屈折7” への1件のフィードバック

僕の知る限り、タミル語、タガログ語、韓国語でも他人にお兄さん、お姉さん、弟、妹と言います。アジアの広範な言語でそういう習慣があるのかもしれませんね。言ってみれば、日本語でも名前の知らない人に、お父さんとか、お姉さんとか、呼びかけることもありますね。